空が赤く染まった。まるであの日のようだと思った。故郷を失った、忌々しきあの日のようだと。

「山頂へ向かう」

主はそう告げた。あの裂け目より我らの平穏を脅かすような脅威が出づることがあれば、彼はそれを許さんとするだろうというのは分かっていた。しかし。

「ヒスイを安息の地とするには、これしかあるまい」

主の目は、目の前の景色を映してはいなかった。彼は故郷を見ているのだと忍びは思った。この地までもが火の海となることをなによりも恐れているのだ。己を信頼し、集い、共に生活する同胞が再び焼け焦げることを恐れている。

忘れることなどできぬだろう。昨日まで元気に笑い、駆け回っていた幼子がぴくりとも動かず地面に横たわっていたこと。気が遠くなるほどの歳月をかけて祖先たちが築き上げてきた町が一瞬でなくなること。未だに行方不明の者が居るということ。大怪我を負い、死ぬ方が楽だったと叫びながら永遠と苦しむ人々の嘆きを聞き続けること。

このひとは優しすぎる。忍びは思った。地獄を見たから、癒えぬ傷を知っているから、あの日の死者に寄り添い続けているから、こんなにも必死だ。こんなにも、前が見えなくなっている。

ヒスイに平穏をもたらすことが、今のこのひとの全てなのだ。ポケモンに怯えることなく暮らせる世を築き上げることだけが、故郷に、そして死んでいった故郷の人々に対する唯一の弔いになるのだと信じている。そうするしかないのだ。そうなってしまったのだ。

いつだったか、何故己だけのうのうと生きているのかと死者が責め立ててくる夢を見ると言っていた。その死者は彼自身に他ならないのではと思っていたが、特に何も言わなかった。

今回も、ただただ了承した。わたしの進むべき道を邪魔立てするような輩がいるのなら始末しろと言われた。忍びはそれを聞き入れた。

一度だけ、主の命令に背いたことがある。あの日だ。火の海に飛び込み、主を抱え故郷を離れようとしたとき、彼は、まだ皆が残っているのだと、皆を助けねばならないのだと、命令だ、今すぐ戻れと、そう叫んでいた。だが忍びは暴れる主をなんとかそのまま抱えてその場を後にした。命に代えても主を守ることが忍びの使命だった。

故郷を離れてすぐに、恨んでいるかと聞いたことがある。主は肯定も否定もしなかった。主である彼を無傷で守ることもできず、多くの民を見捨てることとなり、自身も怪我を負うなど忍びの名折れだ。本来ならば責務を全うできぬ恥晒しとして腹を切るのが道理なのだろうが、忠を尽くすと誓った家も厳しい掟に縛られた忍びの同胞も師も全て失った。忍びに残されたのはたったひとりの主だけだった。

忍びは主に問うた。この恥晒し、腹を切らず忍びの誇りを捨ててまでもあなたに仕えお守りしたいと。それを許してはもらえぬかと。

主は言った。好きにしろ、と。ただし、わたしに仕え続けたいというのなら、ひとつだけ条件があると。

「二度とわたしの命に背くな」

暗く重い声だった。

「御意」

もう何年も前のことだが、忍びにとって——おそらく主にとっても——まるで昨日のことのように思える話であった。

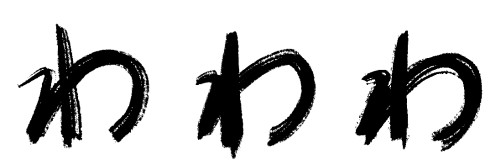

時が経ち、主はギンガ団なるものを設立し、忍びは世を忍ぶ仮の姿を得て、陽の当たる主の元で働くこととなる。仮の姿を主に見せたとき、主はその姿に新しい名を与えた。

ムベ。長寿をもたらす縁起の良い果実の名。忍びはその新しい名をたいそう気に入ったが、それを主に伝えたことはなかった。

そのときから主と忍びの関係は、表向きはただのデンボクとムベとなった。

遥か山頂へ向かうと言うデンボクの背を、ムベは無力感に苛まれながら眺めた。このひとの瞳に現在を映してやりたいと、このひとの歩む道を光で照らしてやりたいと、そう思わずにはいられない。過去を捨てろなどと心ないことは言わない。ただ、未来に目を向けてほしいのだ。我が身を傷付けながら歩み続けるデンボクの痛々しい姿はもう見たくないのだ。

そう願いながらもデンボクに仕えるのは、愚かしい男に見えるのだろうかとムベは思った。愚かだろうか、いやしかし愚かで結構。

デンボクを救うのはムベの役目ではないし、デンボクの命を全うするのはムベ以外の者には務まらない。

彼の道具となること。彼の望むままに動くこと。一見、非情な扱いを受けているように見えるかもしれないが、それでもデンボクとムベの間には互いを認め合う信頼感があった。使い、使われることで互いを理解し合っていた。デンボクの腕の、手の、指の延長線上にムベが居る。ムベはデンボクのもうひとつの体だった。

まだ助かる命があるかもしれないと火中に飛び込もうとするデンボクを抱え、故郷から、思い出から、僅かな希望から、その全てから彼を引き剥がして駆けたあの日、ムベは静かに思った。暴れるデンボクの爪が皮膚に食い込んだ痛みを無視し、ひたすらこの場を離れることだけに集中しながら思った。

このひとを決してひとりにはしないと。彼が必要としなくなるまで、手となり足となり、目となり耳となり、全てを捧げようと。

それが、彼を炎から引き剥がした己の罪であり責務なのだと。

ムベは赤く染まった空を仰ぎ見た。まるであの日のような空を。

向き合うべきときが来たのだ、デンボク。今乗り越えなければ、きっとこれからもずっとあの空に怯えなくてはならないだろう。

それを口に出さず、デンボクの武装を黙って手伝った。そんな己に嫌気が差すと同時に、それほどまでに忠を尽くす己の姿にどこか誇らしい気持ちも覚えた。ムベもまた、過去に、掟に、忍びの性にとらわれている。

鎧に身を包んだデンボクが部屋を出て行くのを見守りながら、一体何をするのが一番正しいことなのだろうか、とムベは思った。