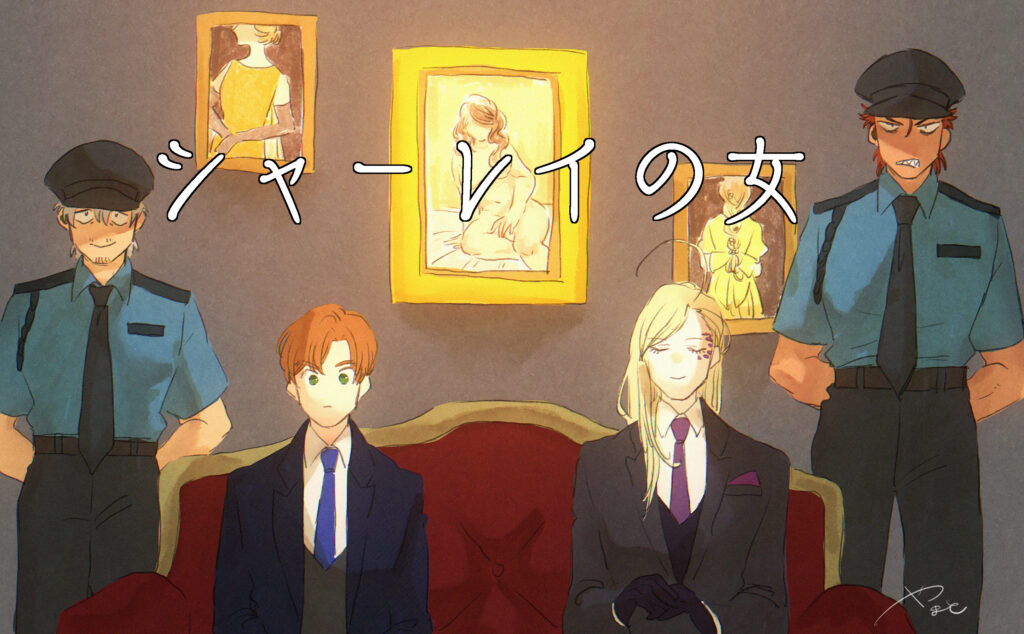

恥じらうことなく豊かな肉体をさらけ出し、ベッドの上に腰掛けるこの女性の名前を知る人間は、誰も——世界中を探したとしても誰ひとりも——居なかった。十九世紀に活躍したと言われる画家シャーレイが残したこの裸婦の絵は、モデルが誰だか分からないことで有名だった。一時期は妻だと言われていたが、近年妻の肖像画が発見されたことで別人だということが証明されてしまった。今では愛人か、娼婦か、そういった類いの女性だろうと言われている。

慈愛に満ちた表情でこちらを眺める一糸まとわぬ女性の絵を、多くの愛好家たちはこう呼んだ。

『シャーレイの女』と。

「シャーレイの女、八〇万から!」

進行役の甲高い声がオークション会場いっぱいに響き渡った。客席に座る人たちが次々に手を挙げ、値段がつり上がっていくのをルークは息をのんで見守っていた。来る前から思っていたが、自分には縁のない場所だというのがよく分かる。

「三五〇万、三五〇万! 他に居ませんか? 落札!」

皺が深く刻まれた高齢の男性が落札したようだった。指にはいくつもの指輪をはめていて、どの指輪も大きな宝石がギラギラと己の存在を主張している。

「さあ、次もシャーレイの女ですよ!」

進行役がそう言うと、先程の裸婦画と寸分違わぬ絵が運ばれて来るのが見えた。ルークの目には今舞台の外に運ばれていったものと、今舞台の上に出されたものが全く同じように見え、訝しむように口元に手を当てた。

「贋作じゃないんだよな?」

右隣に座るチェズレイに少し顔を近付けて、周囲には聞こえない声量で尋ねた。

「その通り。シャーレイはあの裸婦画を何十枚も描いているんですよ。全く同じ構図で。稀にポーズやライティングが異なる場合があり、そういうものの方が収集家には好まれているようです」

「じゃあ安いもので三五〇万ってことなのか……。そのポーズが違うやつだったら一体いくらになるっていうんだろう……」

知りたいような、知りたくないような。ルークが眉間を押さえていると、進行役が再び声を張り上げた。マイクを使っていないというのに、よく通る声は部屋の隅から隅まで行き届いているようだった。

「シャーレイの女、三〇〇万から!」

ひとつ前とは打って変わって一斉に手を挙げ始めた。ものの数秒で先程の倍の値段まで跳ね上がる熱狂具合に、ルークは何が起きたのか理解ができないと言いたげに目を丸くした。その様子を見てチェズレイはくすりと笑うと、持っていた小さな双眼鏡をルークに手渡した。

「あれは晩年の作品です。全体的にタッチが粗いのですが、肌の色遣いが洗練されていて最も美しいと言われている作品のひとつなのですよ。ひとつ前の作品は青年期に描かれたものだと言われています。青年期の方を好む収集家も少なくないですが、一般的には晩年の方が人気だとか」

「そうなのか……」

ルークは手渡された双眼鏡で舞台上の裸婦画を注意深く観察し、確かに筆跡が強く残っているのまでは理解できたが色の印象の違いまでは分からず、うんうんと唸っていた。

「詳しいんだな。美術はさっぱりだから頼もしいよ、チェズレイ」

「私もシャーレイの作品が好きでして。裸婦ばかりが有名ですが、彼の風景画も素晴らしいのですよ」

「へえ〜全然知らなかった」

ミッション中だというのに、ルークは思わず顔が緩んだ。こうして一対一で話をしている時、チェズレイが自分のことを話してくれるようになったのが嬉しくてたまらなかった。シャーレイの作品が好きだという情報は、この瞬間役に立つことはないだろう。それでもさりげなく、自分に教えてくれたという事実がルークの胸を躍らせた。

「よかったら今度美術館にでも行かないか? 美術には疎いから、色々教えてくれたら嬉しいなって思ってさ」

「ええ、喜んで」

アメジストの瞳が柔らかく細められたのを見て、ルークはふと出会ったばかりの頃はこの瞳が少し怖かったのを思い出した。冷たく、笑っていても刺すような鋭さを持った瞳が。

「一二〇〇万! 一二〇〇万! 他に居ませんか?」

進行役のよく通る声がふたりの耳に飛び込んできた。ルークが舞台上の絵画に視線を戻すと、カンカン、と軽快なハンマーの音が鳴り響く。

「落札!」

通称、ミセス・マンダ。ブロッサム最大のショッピングモール『ブロッサムプラザ』のオーナーであるシア・マンダが、晩年期に描かれたというシャーレイの女を手に入れた。痩せ型の壮年の女性で、いつもオレンジ色のドレスを身にまとっている。派手すぎず、鮮やかすぎず、落ち着いた上品さを感じさせるそのオレンジ色は、彼女のアイデンティティのうちのひとつだった。

ターゲットが動いた。ルークは拳を握りしめ、唾をごくりと飲み込んだ。

「我々も動きましょう、ボス」

「ああ」

チェズレイの耳打ちに力強く頷く。ふたりは静かに立ち上がると会場の扉に向かって歩き始めた。

扉を出てしばらく歩くと、左側に『清掃中、関係者以外立ち入り禁止』の看板が立ててあるのが見えてきた。ふたりは周囲に誰も居ないことを確認すると、その看板を越えて奥へと進んだ。

更衣室が見えてくる。ここで落ち合う予定だ。

「おつかれさん。マダムが動き出したね」

反対側から歩いてきたモクマが手を振りながら声をかけた。モクマの隣にはアーロンも居て、ふたりとも清掃作業員の制服を着ている。チェズレイはアーロンの作業着姿を頭から爪先までじっくり眺めると、大袈裟に大胆に嘲笑ってみせた。

「お似合いですねェ」

「ぶっ殺すぞ……」

「そんなこと言ってる場合じゃないだろ! 早く準備するぞ」

ふたりの間にルークが割り込むと、更衣室にそのまま入るよう促した。

「モクマさんも早く……」

「おじさん、もう着替えたよ」

「うわっ早いですね!」

ようやく獣を更衣室に押し込んだところでモクマの方を振り返ると、既に清掃員の服を脱ぎ捨て警備員の制服をまとった姿がそこにあった。早着替えは得意だと言っていたが(実際何度か見せてもらっているが)人間離れしたその技には毎回驚いてしまっている。

「じゃ、先に立ち入り禁止の看板回収してきちゃうね。その後は部屋の前で警備員ぽくドアを守ってるから、慌てずゆっくり着替えなよ〜」

「すみません、お願いします」

着替えがないルークが行くべきだったのかもしれないが、モクマの手際の良さを考えたら彼に任せる方がいいと思い、ルークは更衣室に残ることにした。

「おら、終わったぜ」

モクマと同じく警備員の装いになったアーロンが勢いよく更衣室から出てきた。モクマほどではないが、彼の着替えの時間も相当早い。

「おい詐欺師! 早くしろ」

「モクマさんや怪盗殿のように服を着替えるだけ、というわけにはいきませんので」

そう言いながらチェズレイも着替えを済ませたようで、更衣室の扉を静かに開き、ゆっくりとした足取りでルークの正面に立つ。

「……いつ見てもすごいな」

ルークはチェズレイの姿を眺めると、思わず呟いた。更衣室から出てきたのはチェズレイだが、二十歳かそこらの女性の姿をしており、喋る声もその姿に見合ったもので、まさか三十路がそろそろ見えてくる長身の男が変装しているとは誰も思わないだろう。変装と分かっているルークですら疑ってしまうほどだった。

「お待たせいたしました」

レモンを思わせる黄色のドレスに身を包み、長い三つ編みには花モチーフの髪飾りが散りばめられていて、まるで童話の登場人物のようだ。ミセス・マンダと同じブロンドヘアー、印象が重なる目元。チェズレイが変装したのは、行方不明だと言われているミセス・マンダの一人娘だった。

「居なくなった娘が現れりゃ、あの女もパニックだろうよ」

「でも……ミセス・マンダは本当に娘さんが帰ってきたって思ってしまうんだよな。仕方がないと分かっているけど、なんだか心苦しいよ」

死んだ父に会いたいと、何度願ったことだろう。父の遺体を見たというのに、未だにひょっこり帰ってくるのではないかと思わずにはいられない。

ミセス・マンダも同じような想いなら、娘が偽物だと知ったらどれだけ心に傷を負うのだろうか。

「ボス、彼女がディスカードと繋がっている可能性があることをお忘れなく」

チェズレイが、ルークの肩にそっと触れる。そうだ、ルークは心の中で呟いた。今すべきなのは背徳心に支配されることでも同情することでもない。

「しっかりしろ、ドギー」

「いたっ」

アーロンに後頭部を小突かれ、もやもやとしていた気持ちに一気に喝が入った。

「ありがとう、ふたりとも」

「ヘマすんなよ。おいおっさん! そろそろ行くぞ」

アーロンはルークの顔に力強さが戻ってきたのを確認するとにやりと笑い、更衣室の外で待機しているモクマと共にその場を離れた。

「準備はよろしいですか?」

「ああ」

ルークは軽く頬をぱんぱんと叩くと、大きく深呼吸をしてチェズレイの隣に立ち、ミセス・マンダの元へと歩き始めた。

ACE本社に乗り込むまでまだ日数があるというので思い思いに待機していたところ、突然ナデシコからある任務が与えられた。

チームBONDに課せられたのは、ブロッサムで行われているオークションに潜入し、オークション会場とミセス・マンダの関係性を暴くこと。このオークションはファントムがルドヴィゴ・アッカルドと入れ替わったとされる五年前から開催されるようになり、ミセス・マンダも積極的に参加している。そしてその五年前、一人娘であるリン・マンダが行方不明になったという。八年前に夫を亡くしてから以前にも増して娘を溺愛するようになっていたが、娘が失踪した際は取り乱したり酷くやつれたりしたものの、大して警察に捜査を依頼することはなかった。

美術に関心があったわけではないミセス・マンダだったが、娘が居なくなってからはアートオークションに足繁く通い、美術品収集に傾倒するようになった。今ではオークション会場にミセス・マンダ用のVIPルームが用意され、彼女は競り落とした美術品をその部屋でじっくりと眺めたあと家に持ち帰るという。

公安はディスカードとの繋がりがあると睨んでいるが、決定的な証拠を掴めず結局のところ野放しになっているのが現状だった。ACE本社突入、ディスカードの検挙を前に、ミセス・マンダから有力な情報を得られるかもしれない。

チームBONDの機動力なら情報を引き出せるはずだ。くつろぐ四人の前に姿を見せたかと思うと、任務の説明を淡々と済ませたナデシコが最後にこう言い放った。

「期待しているぞ、BOND諸君」

「——ナデシコさんも無茶なこと言うよ、ほんとに」

こめかみあたりを指圧しながら、ルークはため息と共に言葉を吐き出した。今までの人目を避ける潜入と違い、人々を欺いて情報を引き出す今回の任務は正義感の強いルークの性に合わず、細い針でちくちくと肌を刺すように罪悪感が心を刺激している。会場に潜入してからのため息の数は計り知れない。

今回、ルークはミセス・マンダの娘であるリンの恋人として振る舞うことになっている。ルークは何度目か分からないため息をついた。やっぱりモクマさんに代わってもらうべきだったか……いや、年が離れすぎてるからやめようって話になったんだったな、と今考えても仕方がないことにばかり思考を巡らせてしまう。

「今回はミセス・マンダを完全に欺くのではなく、動揺させ情報をできるかぎり引き出すことが目的です。ボスはいつも通り、役を作ることなく平常心で居てくだされば何も問題ありません」

「それが難しいから悩んでるんじゃないか!」

いつもより目線が低いチェズレイ——見た目はミセス・マンダの娘だ——が柔らかく微笑むと、ルークはますます顔色を悪くした。足裏から伝わってくる質の良い絨毯の感触を噛み締めながら、ミセス・マンダのVIPルームまでの道のりを歩いていく。一歩進むごとにルークの鼓動はどくりどくりと強く早くなり、廊下が永遠に長く続いているような感覚に陥った。

「さあ、マダムのお部屋です。仕事を始めましょう」

ついにVIPルームが見えてくると、手前で足を止めたチェズレイがひと声かけた。ルークは素早く何度か頷くと大きく深呼吸をし、体を揺さぶるほどの鼓動を少し落ち着かせた。チェズレイはルークの呼吸が落ち着いたのを確認すると、VIPルームのドアの方へ向き一歩を踏み出した。

「お母さん」

ドアをノックし、部屋の中にも聞こえるよう少し声を張り上げた。

「お母さん」

もう一度呼ぶ。

すると、勢いよくドアが開き、顔面蒼白のミセス・マンダが飛び出し我が子——チェズレイに抱きついた。

「リン!」

「お母さん!」

「本当にリンなの……? あなた、いったいどうして……」

髪が乱れるのも、涙で化粧が落ちるのも気にせず、我が子との再会を心から喜ぶミセス・マンダを見て、ルークは唇を噛んだ。もし、この人が本当はディスカードと全く関係が無かったとしたら、僕たちは決して許されないことをしてしまったんじゃないだろうか。いや、ディスカードと関わりがあったとしても、こんなことはするべきじゃなかったのかもしれない。

「お母さん、いろいろ話したいことがたくさんあるの。ここじゃ少し人目が気になるし、あっちのバルコニーでお話ししましょう」

VIPルーム内の美術品を守っている警備員をちらりと見た娘を見て、ミセス・マンダは頷き「少し外に出るから」とひと声かけてすぐさま娘の元へと駆け寄った。

「その殿方は?」

「えっと……」

ミセス・マンダが目を細めてルークを見る。突然自分の話題になり、視線をあちらこちらにキョロキョロとさせているとチェズレイが右側からするりと腕を組んできた。

「追って話すから楽しみにしてて」

そう言って母に微笑みかけると、ルークの手をぐいぐいと引っ張りバルコニーに向かって歩き出した。まだ顔色が悪いミセス・マンダも、ゆっくりとふたりの背を追った。

そしてVIPルームでは。

「くそ、窮屈だ」

美術品の前に立っていたアーロン——チェズレイの『ドレミ』によって警備のシフトを操作し警備員として潜入した——がおもむろに帽子を脱ぎ捨て、制服の第一ボタンを外した。

「見てよ、アーロン。シャーレイの女だよ。何個か見たことあるけどどれも綺麗だねえ」

同じく警備員として室内に居たモクマが、邪魔者が居なくなったと言わんばかりに美術品をまじまじと眺め始める。

「興味ねえ」

アーロンはモクマに背を向け、テーブルの上に置いたままになっているミセス・マンダのタブレットに手を伸ばした。

「知ってるかい? シャーレイの女は世界で三十点以上存在しているのに、奥さんの肖像画はたった一枚しか発見されてないんだよ。なんだかいろんな物語がありそうでワクワクしちゃう」

「だから興味ねえっつってんだろうが。何が物語だ。どうせ不倫相手か何かだろ」

ナデシコから渡された小さな端末を取り出し、ミセス・マンダのタブレットと直接コードで繋ぐ。これでデータがコピーできるらしい。

「奥さんの肖像画見たことない? 裸婦は愛人なんじゃないかとか言われてるけど、奥さんの肖像画を見るとそう思えなくなっちゃうよ」

モクマは相変わらず絵をまじまじと見つめ、口だけを動かしている。

「裸婦画よりももっとずっと大きなキャンバスに描いててね、ものすごく丁寧にえがかれてるんだ。後れ毛まで一本一本細かく描いてあるんだよ。表情だって柔らかいし、奥さんのことすごく大切にしてるんだなって伝わってくる感じでさ」

端末を操作しながら、アーロンは適当に「はあ」だの「へえ」だの相槌を打つ。明らかに興味が無いという態度だが、モクマは気にしていないようだった。

「シャーレイはどんな気持ちで奥さんの絵を、裸婦の絵を描いたんだろね」

「知るか」

ぶっきらぼうに言い放つアーロンに向かって、モクマは微笑んだ。

「分からないからロマンがあるのさ」

そう言ってモクマはシャーレイの女の額縁にそっと触れた。額は最近こしらえたものらしく、新品で傷ひとつついていなかった。

「ロマンを感じて絵を集めてるならなんも言わんのだけど」

額縁の側面の、目を凝らしてようやく見えるうっすらとした切れ目に、モクマは懐から取り出した針金をねじ込んだ。切れ目に針金が入るとそこから亀裂が側面全体に広がり、シャーレイの女を着飾っていた額縁は前後半分に分かれた。モクマは分かれた額縁の前側を持ち、ゆっくりと絵から引き離していく。

ぽとり、ぽとり、と何かが落ちた。ビニール袋に密封された粉末や錠剤が、額縁の中にぎっしりと詰められている。

「美術品の取引と見せかけて、薬物の密売とはね」

端末の操作を終えたアーロンが額縁に近付き、数多のビニール袋のうちのひとつを手に取った。

「ナデシコがカジノ付近で流通してるって言ってたやつと同じタイプだな。こいつが流してやがったのか」

「こりゃオークション側もグルだ」

モクマはタブレットを取り出し、ビニール袋が詰まった額縁をしっかりと写真に収めた。シャーレイの女以外に購入していたもうひとつの絵の額縁にも、同様に薬物が詰まっていた。

「こんなことに使われるなんて、シャーレイも泣いちゃうよ」

薬物取引の道具として使われてもなお、裸婦は慈愛に満ちた表情を浮かべ続けていた。道具として使われようが、絵画を本当に心から愛する人の手に渡ろうが、ベッドに腰掛けるこの女性は目の前の人間に微笑み続けるのだ。

シャーレイはどんな気持ちで描いたんだろね、という先程のモクマの言葉を、アーロンは頭の中で繰り返した。どれだけ強い想いが込められていても、死んでしまったら何も意味がない。想いを書き留めることもなく本人の手から離れてしまったら、それは想いが無いのと同じなのではないか。そう思わずにはいられない。

アーロンはアートオークションという存在自体が、とても虚しいもののように思えて仕方がなかった。

モクマは、もう少し違う考えを持っているようだが。

「マダムの一件が終わったら、大切にしてくれる人のところに行けるといいね」

子供をなだめるように、モクマは絵に話しかけた。

「おっさんが買い取ってやりゃいいだろ」

「う〜ん……おじさんにはちょっと手が出せない値段かな」

それに根無し草だし、と付け加える。各地を転々として暮らしてきたモクマは、驚くほど私物が少ない。たとえシャーレイの女を買えるほどの金を持っていたとしても、決して買うことはないだろうとアーロンは思った。

「さて、ふたりはうまくやってるかね」

部屋の捜査をひと通り終えると、モクマはミセス・マンダ用の上等なソファに腰掛けた。柔らかいが、だからといって体が沈むでもなく、程よいクッション性が腰や背中の負担を減らしてくれている。

「詐欺師は慣れたモンだろ。ヘマするとしたらドギーだ」

アーロンは格調の高い調度品に囲まれているのが落ち着かず、部屋の入り口をうろうろと動き回っていた。

バルコニーはオークション会場の裏にある庭が一望できる場所だった。チェズレイはバルコニーに出るやいなや、わあ綺麗、と喜ぶ演技をする。一方ルークはというと心臓は未だばくばくと脈打ち、手と背中には嫌な汗をかいていて、うまく取り繕っているもののわずかに顔も引きつってしまっていた。

「捕まっていたのではないの?」

庭を見下ろす娘の背に、ミセス・マンダが質問を投げかけた。声はか細く震えていて、やはり顔色は悪いままだ。

「命からがら逃げ出したの」

庭からミセス・マンダへと視線を移すと、チェズレイは真剣な面持ちで答える。

「路頭に迷っていたところを、彼が助けてくれた」

チェズレイが指し示すとミセス・マンダの視線がルークに移った。

「は、はい。リンを保護して、その、ミカグラ島に来るまで時間がかかってしまったんですが……」

まずい、頭が回らない。真っ白になってしまった頭を必死で回転させるが、空回りするばかりでうまく言葉が出てこなかった。

「えっと……」

ついに後に続く言葉が出ず、ルークは沈黙してしまう。やってしまった。怪しまれたに違いない。自分の不甲斐なさに押し潰されそうになりながらミセス・マンダの顔色を伺うと、意外にもリラックスした雰囲気で微笑んでいた。

「素直で良い子ね」

ミセス・マンダの柔らかな微笑みを向けられたルークは、その笑みの中に潜む危うさのようなものを感じ取った。直感的でしかなくそう思える確信があったわけではないが、彼女の微笑みを見た瞬間、体が強張るような感覚がした。

「リン」

バルコニーに寄りかかっている娘の名を呼んだ。

「母を恨んでいるでしょう?」

笑みを崩さぬまま、愛を囁くような優しさを含んだ声で尋ねる。

「お母さん。何を言っているの? 恨んでいるんだったらこんなところまで会いにこないよ」

「いいえ、あなたは私を恨んでいるはず」

一歩、娘に近付いた。ヒールの音がバルコニーに寂しく響く。

ルークは胸騒ぎに突き動かされ、とっさにチェズレイとミセス・マンダの間に滑り込んだ。チェズレイを庇うようにしてミセス・マンダと対峙する。

「恨んでいると言って!」

先程まで見せていた慈愛の笑みから一転、懇願するような酷く怒り狂っているような表情で顔を歪ませた。娘でなくてもいいらしく、ルークの胸ぐらを掴んで激しく揺さぶり始めた。

「ミ、ミセス・マンダ、落ち着いてください! どうしたんですか急に……」

「お母さん。私、恨んでなんかないよ。自分を責めないで」

チェズレイがルークの後ろから声をかけるも、ミセス・マンダはより一層顔を歪め、叫ぶように娘に言い放った。

「嘘よ! お願い、恨んでいると言って! 私が憎くて仕方ないと!」

ルークから手を離したミセス・マンダは両手で顔を覆い、足に力が入らないのかその場にしゃがみ込んで泣き出した。オークション会場で見たときに彼女を包んでいた気品は、どこにも見当たらない。

「お願い、その姿で私を罵ってちょうだい……」

消え入りそうな声に、ルークとチェズレイはぴくりと反応した。

「ミセス・マンダ……もしかして気付いて……?」

思わずルークが呟くと、「ああ、なるほど」とチェズレイも呟いた。

「なにがなるほど、なんだ?」

「マダムの立場が少し分かったのですよ」

そう言うと、チェズレイは下顎に手を当て、おもむろに変装マスクを脱ぎ捨ててみせた。マスクとともに身にまとっていたドレスも脱いでおり、ルークの目の前にはオークション会場で美術品の解説をしてくれていた時の、あの姿のチェズレイが立っている。変装を解く様子を見ていたミセス・マンダは泣き崩れたままで、驚く素ぶりを見せることはなかった。

「マダムは目が良いみたいですね」

「目が?」

ミセス・マンダを見下ろすチェズレイに視線を移すと、ルークは腕を組んで口元に手を当てた。アメジストの瞳が、冷たく、鋭く、細められる。

「どれだけ見た目を完璧に仕立て上げても、ちょっとした動作の癖や習慣までは完璧にコピーできるものではありません。意識して真似をしていても、時には不自然に見えることもあります」

例えば、とチェズレイがルークの左腕に目を向ける。

「あなたは深く考えているとき、そのブレスレットを弄る癖がありますよね」

「えっ! い、いや、知らなかったな……」

思わずブレスレットを見るが、場違いなことをしてしまっている気がして慌ててチェズレイに向き直る。

「無意識に行っていることを意識的に行うと、観察力がある人からすれば不自然に見えるのですよ」

自分の技術が完璧でないとをはっきり述べることにルークは驚いた。やはり直接会ったことのない、しかも公安から得た情報だけでリン・マンダを完璧に真似してみせるのはチェズレイでも難しかったようだ。

「あなたのその優れた観察眼……ファントムは上手く使いこなしたようですねェ……」

ミセス・マンダの肩がびくりと跳ねた。俯いていた顔を恐る恐る上げてチェズレイの瞳を覗き込む彼女の顔は、青ざめていつも以上に痩せこけて見えた。

「私……私は……」

「VIPルームに戻りましょうか。彼女から情報を引き出すならモクマさんたちと共有した方がいいかと」

「そうだな。ミセス・マンダ、立てますか?」

ルークは彼女に手を差し伸べると、ゆっくりと立ち上がるのを手助けした。ミセス・マンダは半ば放心状態で、ルークたちの言われた通りに動き、抵抗する素ぶりは全く見せなかった。

ふたりは彼女をエスコートしながらバルコニーを後にし、VIPルームまでの道のりを来た時の倍近い時間をかけて戻った。

「ミカグラ島に来たのは、ルドヴィゴに誘われたから」

VIPルームのソファに腰掛けるミセス・マンダは肘置きに体重を預けており、顔は血の気が引いていて今にも倒れそうな印象を受ける。か細い頼りない声が、乾燥してひび割れた唇からこぼれ出ていた。

「ルドヴィゴとは……そうね、昔馴染みと言えばいいのかしら。夫のバレンは建築デザイナーで、ぜひブロッサムの商業施設のデザインをやってほしいって声をかけてもらったの」

ミセス・マンダの正面にはルークとチェズレイが座り、彼女の背後に立つモクマはタブレットを公安の司令室に繋いでいて、アーロンは出入り口に立って扉を守っている。

「それは具体的にいつ頃の話なんですか?」

ルークが尋ねる。

「まだ開発が進んでいなかった頃よ。もう二十年……二十五年くらい前ね」

モクマがまだ里に居た頃に、ミセス・マンダは島にやってきたという。アッカルド社長と共にブロッサムを築き上げてきた。

「全てが変わったのは五年前。私はBG5の会議でルドヴィゴに会った」

BG5——ブロッサム開発委員会ともよばれるこの団体は、ブロッサムの開発に関わった大手五社の社長らによって組織されたものだった。BG5は定期的に召集され、今のブロッサムはどうか、今後どうなって欲しいのか、そういった意見を話し合っている。

ミセス・マンダは唇を噛み締めた。五年前のあの日、全てが変わってしまった。

いつも通り会議を開き、ブロッサム全体の売り上げや観光客の動きについて話し合っていたときだった。おそらく、他の参加者はアッカルドはいつもより少し口数が少なかったな、と感じた程度だったのだろう。しかし、彼女はそれ以外の異常に気付いてしまった。

そして軽い気持ちでそれを本人に話してしまったのだ。

鮮明に思い出せる。ミセス・マンダは、己の人生を大きく変えてしまった、愚かで浅はかなあの一瞬の自分を、何度殺してやりたいと願ったことだろう。

「ねえルドヴィゴ。知らないだろうけど、あなたって手持ち無沙汰のとき親指で中指の爪をさする癖があるのよ。今日は一度だってやらなかったけど、もしかして何か深く思い悩んでいる事でもあるんじゃないかしら? 私でよければ話を聞くから、無理はしないでね」

アッカルドは目を一瞬見開くとすぐにいつもの人懐っこい笑みを浮かべ、ありがとう、なんでもないんだ、と彼女に微笑みかけた。何かまだ引っかかる部分があったが、それ以上深く追求するのも悪いと思いその場を後にしてしまった。

帰宅すると、家には誰も居なかった。娘だけではない、家政婦も警備員も、誰もが姿を消していた。

リビングにひとり、ルドヴィゴ・アッカルドだけが立っていた。

——君に対して正体を隠し続けるのは難しそうだ。

アッカルドの姿をしているが、明らかに彼の声ではない声が、その喉から紡ぎ出されていた。会議中に感じ取った違和感が、確信や恐怖となってミセス・マンダの心に突き刺さる。

——アッカルドになりきるには、まだ情報が揃っていないんだ。君のような彼をよく知る人間が必要なのさ。

娘をどこへやったの、と叫ぶと目の前の男は表情をぴくりとも動かさず、

——そんなことを聞いたとして、君に何ができるというのだろう。君が選ぶことのできる選択肢はふたつ。

ひとつ、俺の言うことをきく。

ふたつ、俺の言うことをきかない。さあどっちを選ぶ?

安心するといい。どちらを選んでも君を殺したりはしない。娘はどうなるか分からないが。

ミセス・マンダは大きく息を吐いた。眉間を押さえ、深く俯いている。

「私は娘を選択した。なんでも言うことを聞くから娘には手を出さないでと叫んだの」

バルコニーのときのような酷く動揺し取り乱した様子は一切無く、落ち着いていて、何も知らない人が見れば堂々と座っているようにも見えるだろう。しかし正面に座るルークには、彼女の瞳に濃く諦めの色が浮かんでいるのがはっきりと見えた。

「ファントムが私に要求したのは、ルドヴィゴの情報と資金だった」

ミカグラ島でのディスカードの活動資金は、どうやらミセス・マンダから得たものが多いようだ。オークションを通じてディスカードから粗悪なドラッグを買い取り、カジノ街で高く売りつけ、その儲け分は次のオークションで美術品を買う際に上乗せしてディスカードの懐へ大金を流し込む。

「でもディスカードはどうやってそのオークション用の美術品を手に入れたんだ? ドラッグを運ぶためだけに何百万、何千万の絵画を用意するなんて馬鹿げてるよな」

ルークが独り言のように疑問を口にすると、ミセス・マンダが答えた。

「私はファントムにこう言ったの。娘のためならなんでもする、と」

ミセス・マンダがシャーレイの女を見つめると、不思議そうにルークも視線を移す。緊張、不安、恐怖、そういった感情とは無縁そうな印象を受ける裸婦の柔らかな笑みが、こちらを見つめ返してくる。

「手始めに私は父を売った」

彼女いわく、ドラッグのやりとりに使われている美術品は全て父親のものだったらしい。

美術品の収集家だった父をそそのかし、ファントムの助言を受けながらディスカードの息がかかった実業家に譲り渡すよう仕向けた。ファントムの台本通りに言葉を発すれば、父は面白いくらい簡単に洗脳され、何も疑うことなくミセス・マンダに協力してくれた。

恐ろしかった。これほどまでに人心を把握し、操れる人間がいるということが。

だが同時に、恐ろしいほどに気持ちが良かった。頑固で寡黙な父を、銃を突きつけるでもなく大金を持ち込むでもなく、ただ言葉だけで操れたことがどうしようもなく気持ちが良かった。

そこで何かが壊れた。その気持ち良さを感じたことで、ミセス・マンダの中にあった何かが壊れたのだ。

「私は本当になんでもした。父を売り、友を売り、他人を売った。ミカグラの人間が薬物漬けになろうが構わなかった」

シャーレイの女を眺めるミセス・マンダの瞳を、ルークは眺めた。アイスブルーの瞳は暗く淀んでいて、活力というものがまるで感じられなかった。

「初めは仕方がないのだと、娘を守るためだと、自分に言い聞かせていたの。人を陥れること、ファントムに売り飛ばすこと、四六時中罪悪感が体にまとわりついている気分だった。それでもファントムの力を見ているうちに……」

はあ、とため息を漏らすと、少し立ち上がって座る位置を直しルークたちに再び向き直り、

「何も感じなくなった」

ミセス・マンダの声が、静かな部屋に重く響き渡った。

ルークは彼女の瞳を見て、ゾッと背筋が凍りつくような感覚を覚えた。

ここ数ヶ月の間ディスカードに関与する人間を何人か見てきたが、ミセス・マンダの瞳はその誰よりも虚ろで、目の前に座るルークやチェズレイですら視界に入っていないように思えた。ディスカードの人間だけではない。警察官として職務を行なっていたときに見た犯罪者たちも、犯罪の理由は違えど反骨精神、羨望、絶望、時には動揺、恐怖など、様々な思いを抱えていたのをよく覚えている。強い感情でぎらりと光る瞳は、まるで獣のようだった。

我がチームの獣も、犯罪者ではあるが。ついでに言えば隣に座る詐欺師も。さらに言ってしまえばモクマも殺人を犯しているし、ルーク自身も脱獄した上に奪ったチケットでミカグラ島まで来ている。——さておき。

抜け殻のようだ、とルークは思った。自分自身とファントムのことを語っていくうちに、ミセス・マンダから少しずつ生気や気力といったものが抜け落ちているように見えた。いや、もしかしたら、彼女はずっとこういう状態だったのかもしれない。五年振りに娘の姿を見て、枯れていた活力がわずかに蘇ったようにも思える。

「これがファントムのやり方です」

突然、チェズレイが口を開いた。

「えっ?」

「これがファントムに食い潰された者の顔ですよ、ボス」

チェズレイはおもむろに仕込み杖を掲げ、ミセス・マンダの方を指し示す。

食い潰される。その表現に、吐き気のような嫌悪を覚えた。

「マダムに用意されたふたつの選択肢……自分にはそのふたつの道しかないと思い込んでしまう。本当は道なんてどこにも無いのに」

ルークはミセス・マンダを一瞥したチェズレイを凝視する。芝居じみた口調で説明する彼も、かつてファントムに陥れられたことがあると言っていたが、この『食い潰された』女性を見て、一体何を思ったのだろう。

「全てファントムによって舞台が作られているというのに、どちらかを選べと言われ、あたかもこの未来は自分が選択してしまったものなのだと錯覚してしまう。罪悪感と悔恨が己の心を蝕み、少しずつ自我が削り取られていくのにも気付けない。空になった人間を都合のいいように動かす……それがファントムのやり方なのですよ」

出入り口を守るアーロンが鼻で笑った。

「体験談か?」

「ご想像にお任せします」

ルークは抜け殻になった人間を見た。食い潰された彼女は、これからどう生きてゆくのだろう。法で裁かれたあと、彼女は何のために生きてゆくのだろう。

「本当に愚かね」

喉から声を絞り出して、ミセス・マンダが呟いた。

「今日、姿を見るまで、すっかりリンのことなんか忘れてしまっていたなんて」

「ミセス・マンダ……」

「ありがとう、偽物だとしても、リンに会わせてくれて……」

そう言うと、静かに肩を震わせ静かに涙を流し始めた。唇を噛み締めて、己を責めるように、泣く資格などないと言うように、縮こまって泣いていた。

「ルーク、公安の人たちが今からオークション会場を押さえるみたいだよ」

ナデシコと連絡を取っていたらしいモクマが、タブレットを掲げて見せた。チームBONDが潜入する前から近くに待機していたと聞いていたが、ミセス・マンダのタブレットの情報やドラッグの所持、独白の音声情報などが揃い、ようやく動くことができるようだ。少し遅いな、と思いつつも、証拠を揃えろだの手続きをしろだの、規則や規律にがんじがらめになった動きづらい警察の環境は、ルークも嫌というほど味わってきたので文句よりも同情心の方が湧き出てくる。

何か変わるだろうか。ルークは思った。とりあえず、オークション会場は閉鎖になってしまうだろう。

あと、カジノ街に流れるドラッグが減るだろう。それは喜ばしいことなはずなのに、ルークの心は何故かもの悲しさで満ちていた。

「ご苦労だったな、BOND諸君」

公安職員を引き連れてやってきたナデシコが四人を見渡して労う。ミセス・マンダは抵抗することもなく、大人しく連行されていった。おそらく普段はミセス・マンダと数人の警備員しか入らないであろうVIPルームは、チームBONDだけでなくナデシコを始めとした公安職員で溢れかえっていた。

「お疲れのところ悪いんだが、今日は報告書をなるべく早く提出してもらいたい。頼めるか、ルーク」

「はい」

公安に提出する報告書。どういう手順で捜査をした、潜入した、ということを毎回事細かに書かなくてはならない。誰が書くか決めたわけではなかったが、どういうわけかレッドダイアの件でルークが書いて以来ずっとルークが書くことになってしまっていた。

「車に専用のタブレット端末がある。ササキ、案内してやってくれ」

ナデシコの背後に立っていた部下が、ルークの前まで歩いてくる。

「ご案内します」

「お待ちください、ボス」

ササキと呼ばれた公安職員の案内を受けようとすると、チェズレイがルークの肩を掴んで引き止めた。

「お疲れのご様子……今回は私に報告書をお任せくださいませんか?」

「えっ、いや、悪いよ」

「いいえ、むしろいつもお任せして申し訳ありません。ボスはゆっくりお休みになられた方がいいかと」

チェズレイの一歩も引かない様子に、ルークはため息をついた。

「分かった、きみに任せるよ」

「感謝します」

いや感謝するのは僕の方なのにな、と内心苦笑する。チェズレイはルークに微笑みかけると、ササキの方へ向かい始めた。

「怪盗殿、ご同行を頼めますか?」

「あ?」

肩越しにアーロンを見たチェズレイが爽やかに声をかける。突然呼ばれた獣はあからさまに不機嫌そうに顔を歪め、威圧感たっぷりの声を出した。彼は思っていることを隠そうとはしない。それが良いところでもあり悪いところでもあるとルークは思っている。

「今回それぞれのルートの情報共有をあまりしていませんから」

「おっさんに頼めばいいだろうが」

「モクマさんの大雑把な記憶は頼りになりませんので」

「ちょっと、おじさんの居ないとこで陰口かい?」

チェズレイとアーロンの間にモクマが割り込む。長身のふたりに挟まれる小柄なモクマは何故だかいつも以上に小さく見え、ルークは聞こえないよう小さく笑った。

「ああそうだ、忘れていた」

何かを思い出したように顔をあげたナデシコが、その凹凸の激しい三人の方を向く。

「警備会社の方には話をつけておいたから、モクマでもアーロンでも、ちゃんと詰所に行って制服を返しておけよ」

警備員姿のふたりは思わず自分の格好を見た。

「は〜い。アーロンと俺はまず更衣室だね」

「チッ、めんどくせえ」

「チェズレイ、着替え終わったらアーロン向かわせるよ。おじさんは詰所行くから」

「頼みましたよ」

VIPルームを去っていく三人の背を、ルークはぼんやりと眺めた。こんなにも人で溢れているというのに、仲間が居なくなった部屋はどうも静かで寂しげだ。

「怖気づいたか?」

いつの間にかルークの隣に立っていたナデシコが尋ねる。柔らかな絨毯が、忙しなく行き来する人々の足音を吸収してしまっているようだ。

「えっと……」

怖気づく。ナデシコの突然の問いに、僅かに顔をしかめた。

「ファントムは人心掌握に長けている。人を操ることに関してはかなりの手練れだろう。きみたちはそのファントムに挑まなくてはならないのだぞ」

「それは……」

ルークは口元を押さえた。ファントムの力が、どうしようもないほどに強大で未知なものだということは分かった。漠然とした不安と焦りが浮かんできたのも事実だ。それでも。

「確かに恐ろしい敵だとは思いましたが、不思議と怖気づくような気持ちはありません」

「ほう、頼もしいな」

「僕ひとりじゃありませんから。頼もしいのは仲間たちですよ」

誰も居ないVIPルームの出入り口を眺めた。いつも場を和ませてくれるモクマ。気を遣って報告書を書くと言ってくれたチェズレイ。文句を言っていたものの最終的には報告書を手伝ってくれると思われるアーロン。

彼らとなら、どんなことも乗り越えられると思えてしまう。

「一筋縄ではいかないと思います。それでも、僕ら四人なら大丈夫だって思ってしまうんですよね」

過信はよくないですけど、と少し照れながら頭を掻いた。そんなルークを見て、ナデシコは表情を和らげた。

「四人なら、か」

ルークの瞳を覗き込み、懐かしむような顔をした。

「私も同じことを思っているよ」

そのナデシコのひとことは、ルークにとって激励の言葉に等しかった。ただの同意の言葉だが、そこには信頼と期待が含まれている。ルークは無意識に背筋を伸ばした。

ふと、額縁にぎっしりとドラッグが詰まったシャーレイの女を撮影する職員の姿を、ルークの目が捉えた。昔どこかで、美術品は色褪せないように、照明ひとつひとつ明るさや角度を計算し、展示されていると聞いたことがある。パシャパシャとフラッシュを浴びせて撮影しているこの瞬間、一体どれだけシャーレイの女を劣化させてしまっているのだろう。それとも照明に気を遣わなくてはならないのは、もっと古い時代の絵画なのだろうか。

ルークは苦笑した。ファントムの脅威を感じたものの、どうやら自分はファントムのことよりシャーレイの女の方が心配らしい。

「ミセス・マンダが取引に使っていた美術品はどうなるんですか?」

「もちろん押収するさ。ディスカードの一員たちの指紋やら何やらが残っているかもしれないしな。まあ、君が気になっているのはその後のことだろうが」

ナデシコに見透かされていて、ルークは恥ずかしさから少し顔を赤らめる。

「う……その通りです……」

「MAYAという国際芸術研究機関を知っているか? ブロッサムにはそのMAYAのミカグラ支部があってね。おそらく最終的にそこに譲渡されるだろう」

「そうなんですか。よかった……」

安堵の気持ちを隠すことなく顔に表したルークを見て、ナデシコはくすりと笑った。

「安心したまえ。もう悪用はさせない。絶対に」

何年かすればミカグラ美術館に飾られているかもしれないぞ、と少しからかう調子でナデシコが言う。

警察での調査にMAYAでの研究。これらの絵が美術館に並ぶころには、どれだけ時間が経っていることやら。

「芸術というのは力強いが、同時に酷く脆い」

撮影が終わり、運び出されていくシャーレイの女を横目に、ナデシコが惜しむように呟いた。

「ディスカードはことごとく芸術を踏みにじっていくな。マイカの歌といい絵画といい、ただの道具としか見ていないようだ。悪い噂がひとり歩きしなきゃいいんだが……」

作者の手を離れ、人と人の間に存在する芸術品たちの価値とは、一体何によって決められるのだろうとルークは思った。犯罪に利用され、凶悪犯罪のツールというレッテルを貼られてしまったものは、これからもずっとそうあり続けるのだろうか。

「あの、ナデシコさん。最後にもう一度だけ、シャーレイの女を見せていただいても大丈夫ですか?」

ルークの声が聞こえたのか、部屋の外に運び出そうとしていた職員の足が止まる。ナデシコはその職員を手招きした。

「二、三分だけだぞ」

「ありがとうございます!」

深く礼をするとルークの方へ向かってきた職員にも感謝を述べ、シャーレイの女へと顔を近付けた。

荒い筆跡が良く見えた。オークション会場でもチェズレイから借りた双眼鏡で見たが、こうして近付いて肉眼で見るとまた印象が違うように思えた。

数世紀も前に描かれたというこの女性は、その瞳でどれだけの人間を見てきたのだろう。

このキャンバスに筆を乗せていた瞬間、まさか数世紀後にこんな事件の中心にこの絵が存在するなんて、シャーレイは想像できただろうか。

「ありがとうございました」

職員とナデシコに一礼すると、ルークは部屋の外に向かって歩き出した。一足先に自分だけオフィスに戻るのは気が引けるので、チェズレイの手伝いをするか、断られたら近くで待機していようと思った。

ルークは絨毯を踏みしめながら先ほどミセス・マンダとともに歩いた瞬間を思い出し、今まで自分たちの行なってきた何かが、数世紀後に思いもよらない形で注目されることがあるのだろうか、ととりとめのないことを考えていた。