※注意※

ユリウスの記憶喪失を呪いと解釈

ヨーコさんの家庭や育ちの捏造

他にも捏造いっぱい

距離が近いけどCPではないです

ヨーコさんの目の色を青と表現したけども、明確な色がいまいち分かりません。青ということにしておいてください。

+++

教会の扉を開けて中庭へ出ると、広くもなく狭くもない庭を一望できるベンチに腰を掛けた。小さな池の水面は太陽の日差しを反射してきらきらと輝いている。

その眩しさが、なぜか耐えがたく思えて、目を閉じながら深く俯いた。

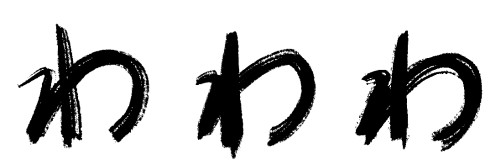

何度も訪れているはずなのに、どうにも初めて来たように思えてならなかった。俺は、どうやら強力な呪いがかけられているらしい。記憶の定着が不安定で、ありとあらゆるものを覚えては忘れていく。さまざまな治療法を試すために、この聖ニカノル教会——表向きは教会だが、信じがたいことに魔法使いの育成を行なっている魔法学校らしい——を度々訪れてはよく分からない術を受けている。成果は、あまり芳しくない。未だに自分の名前すら思い出せないでいる。

いや、思い出せないのではない。

上着のポケットにしまってある小さな手帳を取り出した。その表紙には俺の名前が書いてある。

確かに文字が並んでいるのが見えるが、それが意味のあるものだと認識できないのだ。アルファベットが書かれているというのは分かる。その並びが、一体どんな音の響きになるのか、どんな意味を持つのか、今の俺には分からない。そういう呪いらしい。

自分の名前だけではなく、過去も思い出せない。これも名前と同じように記録を読むこともできないばかりか、人から直接話を聞いたとしても瞬く間に俺の頭から消え去ってしまう。

俺にとって、確実なものなど何もなかった。名前も、過去も、何度も何度も聞いた覚えがある。ただ聞いたという事実だけが残っているだけで、何を聞いたのか内容は何も思い出せない。

人々は皆、過去から現在、そして未来へ向かって絶えず歩き続けているというのに、俺だけが過去でも現在でも未来でもない場所に立ち続け、永遠の時を過ごしているように思える。体は確かに歳を重ねているけれど、時間が過ぎる感覚が、新しい年を迎える感覚がどうにも分からない。

ひとつの出来事を思い出したとき、それが昨日のことなのか昨年のことなのか、記憶の前後感と言えばいいのだろうか、そういう感覚がまるで掴めないのである。それも呪いの影響なのだと先生は言う。

俺ばかりが同じような一日をひたすら繰り返している気がした。気が狂ってもおかしくないと思うが、不思議なことに、意外と日常生活を送れている。もうすでに気が触れているのかもしれないし、狂乱しそうになる前にその感覚を忘却し続けているのかもしれない。

分からない。何も分からない。それが俺の生活の全てだった。

すると突然、こつり、と頭に何かが当たった感覚がした。その何かは、そのままベンチにも当たり、最終的には地面に落ちた。

靴だ。小さな子供用の靴が落ちている。

落下したということは上から靴が降ってきたということである。不思議に思って頭上を見上げると、ベンチの上を覆うように生えている大木の枝の隙間から、幼い少女が見えた気がした。

気がした、というのも、おそらく少女なのだと思われるのだが、下から見上げた所為でスカートの中のドロワーズが丸見えになってしまい、慌てて目を逸らしたのだった。

「ごめんなさい、くつ、落としちゃった」

少女が声を潜めて喋りかけてきた。

「取りに行くわ」

ベンチが少し軋んだと思うと、俺の隣に少女が立っていた。六、七歳くらいだろうか。

「あたっちゃったかしら? ごめんなさい」

少女は地面に落ちていた靴をベンチの上から拾い上げたあと、俺に向かって深々と頭を下げた。

「いや、別に、大丈夫だ。頭を上げて」

「よかった! おこられちゃうかと思った」

あどけない笑顔に、つられて微笑んだ。

「先生からにげてきたの。見つからないようにかくれてたのよ」

いそいそと靴を履きながら少女が呟く。先生、と言うからにはおそらく学校の生徒なのだろう。ここで見かけるのは老人ばかりだから、少女のような若い世代は全く居ないのだと勝手に思っていた。

「君はここの生徒なのか」

「うん、まあ、そうなんだけど……」

言い淀む。何か事情がありそうだが、部外者の俺が聞いていいものか分からず、素直に生徒かどうか尋ねてしまった自分を責めた。

「早くおうちにかえりたい」

深くベンチに座り直した少女は、雲ひとつない空を真っ直ぐ見つめた。

「急につれてこられたの。わたしには魔法の才能があるんだって」

「素晴らしいことじゃないか」

年々、魔法の才を持って生まれてくる者が減っているというのは聞いていた。優れた力を持つ者は、然るべき場所で然るべき訓練を受ける。それは力を持って生まれた者の使命であるのだが、少女はどうもそれが受け入れ難いらしい。

「べつに魔法なんか使えなくたっていいのに。使えたらすごいの? えらいの?」

「凄いのは確かだが……俺は使えないから余計にそう思うぞ」

魔法。本当に存在すると知っても尚、夢物語のような、童話の世界の話のように思えてならない。

「力を持つならば、それを扱えるようになるべきだろう」

言いながら、かつて自分も誰かにそう言われたことがあるような気がした。俺自身が持つ退魔の力は、この少女の魔法の力のように天に選ばれた証なのだろうか。

「力を持って生まれた者の責務だ」

「せきむ?」

「やらなければならないこと、果たさねばならないこと。君が学校に通うのは、生まれた瞬間に天から任された仕事だということ」

「むずかしい」

正直なところ、子供に合わせて話すのは得意じゃない。いや、こういう体質なのもあってそもそも人と話すのは好きじゃない。何を話して、何を聞いたのか、次に会うときまで覚えていられるか分からないのだから。

「でも先生とおはなしするより、あなたとおはなしするほうが楽しいわ」

僅かに目を見開いた。おそらく、俺の覚えている範囲でなのだが、自分と話して楽しいと言った人はこの少女が初めてだと思う。

「わたし、ヨーコ」

ヨーコと名乗った少女は、ベンチから降りて俺の正面に立った。

「ヨーコ・ヴェルナンデスよ」

それを聞いた途端、ずきりと頭が痛んだ。額あたりから鈍い痛みが生まれ、頭全体に広がっていく。

頭を押さえて縮こまるとヨーコの心配する声が聞こえてきたが、頭の奥で音が反響してうまく聞き取れなかった。目を瞑っても視界がチカチカ光っている気がして、痛みと眩しさから逃れようと身を捩るが効果は無い。

「だいじょうぶ?」

声の主が顔を覗き込んできた。少女の青い瞳がよく見える。

——ああ。

少女の名前が思い出せない。たった今聞いたばかりだというのに、コーヒーから立ち登る湯気のように一瞬で消えてしまった。

「……すまない」

我ながら弱々しい声だと思った。

「どうやら俺は、君の名前を覚えられないらしい」

「もしかして、あなたがJなのね」

先生から聞いていたのだろうか、俺の仮の名を口に出す。少女は俺の境遇を一瞬で理解したようだった。

「わたしはあなたの遠い親戚みたいなものなの。きっとわたしの苗字がトリガーになってしまったんだわ」

そう言って、少女は右手で握り拳を作り、見えやすいように顔の前まで持ち上げた。

「あなたの記憶はうしなわれたわけじゃないのよ。いまもちゃんと存在しているの」

「そうなのか」

「あなた自身の持つちからや使命をおもいださないように術でおさえつけられているだけ。じぶんの名前や家のことをおぼえていられないのは、あなたのちからや使命にふかく結びついているから。たとえばいま、わたしの苗字を聞いてあなたの記憶が反応しかけたの」

小さな握り拳が俺の顔に近付けられた。しかし、俺に触れる前に少女の左手が握り拳を掴み、元の場所に戻されていく。

「すかさず術がおさえこむ。あたまが痛くなるのは、術のちからがいっしゅん強まるから」

魔法学校の生徒というのは伊達じゃないようだ。呪い——魔法? 俺には違いが分からない——の仕組みを説明する姿は、あまり幼さを感じさせない。

「このまえおぼえた、ちょっとしたおまじないをかけてあげる。効くかどうかわからないけれど」

俺の手を取ると、少女は目を瞑り集中し始めた。ほんの少しだけ寒さを感じたと思うと、空気が張り詰めたような、皮膚がビリビリとするような気配が俺たちを包み込んだ。

「ウル ピリテス クァレ ザ アヴリテーダ」

瞼が開けられると、少女の大きな青い目が露わになる。

「どう? 呪いをちょっとだけおさえるおまじない」

「どう、と言われても」

何か変化が起きたのだろうかと思い、自分の体をきょろきょろと見渡していると、少女がくすっと笑った。

「見た目はかわらないわよ、記憶をおさえる呪いなんだから。なにかおもいだせたりしない?」

ああ、そうか。おもむろに体を見渡した自分が妙に恥ずかしく思えて頬を赤らめる。

ベンチに置いたままだった手帳を思い出し、手に取って表紙を眺めた。——駄目だ。やはり名を読み取ることはできない。

「ここに書いてある名前を口に出してくれないか。読み取るのは無理みたいだ」

表紙のアルファベットの羅列がよく見えるよう、少女の前に手帳を差し出した。わかった、と快い返事が聞こえると、次に来る言葉を想像してしまい鼓動が早まった。

「ユリウス・ベルモンド」

聞こえた! それが俺の名なのか! 心臓が高鳴る。待ち望んでいた答えだ。

それまで、まるで不定形のように感じていた俺の体が、一気に人の形になったような気がした。手が、足が、指が、顔が、全てが形作られていくようだ。

すると途端に、頭が酷く痛んだ。頭の中に大量の泡が入り込んできて、片っ端から弾けているような感覚がする。

全身から血の気が引いていくのが分かった。そうだ、この泡が弾けていくと同時に、俺の記憶も消え去ってしまうのだ。ようやく、ようやく己が形作られたというのに、恐ろしい速さで消えてしまうのが手に取るように分かってしまう。ああ、初めてではないのだろう。俺は幾度となくこうして己を形作り、泡と共にその形を失い続けているのだ。

少女は失っているのではないと言った。思い出せないように押さえつけられているのだと。それが少し分かった気がした。体に名前を忘れる恐怖が染み付いているのだろう、震えが止まらなかった。

「……もう一度、読み上げてくれ」

そう頼むと、わかった、と短く答えて大きく頷く。

「 」

駄目か。もう認識できない。

「ごめんなさい……あまり効果がなかったみたい」

心配そうに見上げた少女が、すぐに目を伏せて呟いた。

「いいんだ。ありがとう」

今この瞬間は覚えていられるが、時間が経てばどうなるか分からない。この健気な少女のことも、すぐに忘れてしまうのかもしれない。

「わたし、ほんとまだまだね」

悔しさと苛立ちの混ざった表情を浮かべた。意外と負けず嫌いな面があるのだろうか。

「もどるわ」

少女が立ち上がった。力強い光が瞳に宿っている。

「もっと勉強しなきゃ。あなたの呪い、わたしがといてみせる」

「それは……」

その目の輝きを、どこかで見たことがあるような気がした。

「それは、心強いな」

「ほんとにそうおもってる?」

思いの外、声が細くなってしまい、それを不審に思った少女が腕を組んで俺の顔を覗き込んだ。

「思ってる」

心強いのは本当だ。頼りないのは、他ならぬ俺自身である。

「あなたの言っていた『せきむ』ってよくわからないけど、だれかを助けたいときに力不足をかんじるのは、とてもくやしいのね」

小さな手のひらをじっと眺める姿は、何故かとても大人びて見えた。

「さようなら、J。またいつか会いましょう」

目の前に差し出された小さな手を、俺はどうしたらいいのか分からなかった。握手を望んでいるのだろう。それは分かった。それに応えるべきなのか否か、どうしても判断できない。

「どうかしたの?」

「俺は……」

手を眺めた。今までどんな人と握手を交わしてきたのか、何を持って何をしてきたのか分からないこの手を。

「もしかしたら、次に会うときには君のことを忘れてしまっているかもしれない。今日の出来事など、まるで無かったかのように振る舞うかもしれない。薄情な男なんだ」

どうせ忘れてしまうなら、思い出も約束も作るべきではない。

「よくわからないわ」

俺の目を真っ直ぐ見つめた少女が言った。純粋に疑問をぶつけているのではなく、俺の行動が理解できないと言いたげな顔だ。

「おぼえていられないのは、あなたのせいじゃないでしょう」

俺の手に小さな手が重ねられた。小さいのに温かくて、何故か頼もしさが感じられた。

「自分をせめちゃだめよ」

全身の力が僅かに抜けていくような気がした。そうか、今の今までずっと、俺は体を強張らせていたのか。

「あなたがわすれても、わたしがおぼえていてあげる。今日のこと、あなたがわすれただけわたしが話してあげる。わたしの名前をわすれたら、なんどだっておしえるわ。わたしはヨーコ。ただのヨーコよ」

「ヨーコ……」

少女の名を呼んだ。

「ヨーコか……」

もう一度、確かめるように。

「うん」

「本当に良いのか? 俺はきっと何度も何度も君のことを忘れてしまうと思う。君がどれだけ頑張っても、綺麗さっぱり忘れてしまうのだぞ」

「だいじょうぶ」

突然、強い風がびゅうと吹き俺は思わず目を瞑ったが、ヨーコは俺から目を逸らすことなく真っ直ぐと見つめたままだった。

「どんなことがあっても、ともだちでいてくれる?」

「友達? 俺と?」

「うん」

出会って間もない、親の歳ほど離れた男にそう言うとは、ヨーコはずいぶん変わり者のようだ。

「わたし、あなたとともだちになりたい」

「それを決めるのは君だろう。俺は多分次に会うときには忘れてしまっている」

彼女のフルネームを聞いてすぐ忘れてしまったように、話す中で一度忘却のトリガーが発動してしまった場合、二、三日経つと存在自体を忘れてしまうことが多い。きっとヨーコのこともすぐ忘れてしまう。

「いいえ、そんなことないわ。きめるのはあなたでしょ。今あなたとともだちになれたら、わたしたちこれからもずっとともだちよ」

「忘れても?」

「もちろん」

ヨーコが満面の笑みを浮かべた。眩しい、と思ったが、水面の日の反射のように見ていられないほどではなかった。むしろ、心地良いとさえ思う。

「そうか」

呪いに蝕まれてからというもの、誰かと関わることが怖くなっていたのだろう。何がきっかけで忘れてしまうのか検討もつかないし、何よりこの呪いの性質を、俺の状況を理解してくれる人は多くない。

受け入れてくれるのか、この俺を。

「俺たちは友達、だな」

「そうよ!」

ヨーコは衝突するような勢いで俺に駆け寄ると、目一杯両手を広げてハグをした。

応えていいのだろうか、そこまでの価値が俺にあるのだろうか。頭ではそう考えていたのに、気付いたときにはヨーコを抱きしめ返していた。

他の誰とも分かち合えないこの孤独を、温もりを求めていることすら忘れてしまうこの虚しさを、理解するのではなく、受け止め、寄り添ってくれているのだ。漠然とした形のない恐怖を、少しでも和らげようとしてくれているのだ。

いずれ忘れてしまうだろうが、もしかしたら覚えていられるかもしれないというひと握りの希望に縋るように、ヨーコを強く抱きしめた。この温もりを覚えていられますように、彼女の優しさを忘れませんように。

+++

ある教会を訪れた。聖ニカノル教会ではなく、この地域を闇のものから守っている教団の本部だった。人手が足りないらしく、俺の退魔の力を借りたいという要請があった。

こういう要請は初めてではなく、何度か仕事をこなしたこともあるし、意外にも記憶を失うこともなかった。ただ、教団の団長は俺の古い知り合いらしく、一度も会ったことは——あるのかもしれんが記憶には一切——ない。

教団本部に訪れると、決まって建物に手を触れた。ここは何世紀も前に建てられ、この地上に生きる万物をずっと見守ってきたのだ。底知れぬ、人には決して得られることのない力強さを感じられる気がした。畏怖の念と共に、背中を押してくれるような頼もしさが胸の内から広がる。

約束の時間より数刻早く教団に赴き、外壁や礼拝堂のステンドグラスに手を触れ、生きる力を、人生を歩む力をほんの少し分けてもらうのだ。そして祈りを捧げ、ようやく待ち合わせの場所へ向かう。教団に呼ばれたときの、いつもの行動パターンだった。

今日も礼拝を済ませ、指定された場所へ向かおうとしていたところだった。

「J? 教団に来てたの?」

男所帯と聞いていた教団には似つかわしくない、長いブロンドの髪の若い女性がこちらを見ていた。一週間は泊まれそうな大きなキャリーケースを引いていて、出張でもあるのだろうと思われた。

彼女の表情や振る舞いを見る限り、どうやら知己のようである。

「以前会ったことが?」

「ええ」

やはりそうか。こんなにも親しげに話しかけてくれるというのに、俺はこの女性のことをひと欠片だって思い出せない。優しさも、親しみも、取りこぼしては忘れていく。それの繰り返すだけの人生。唐突に、仕事を放って逃げ出したいような衝動に駆られた。

「私はヨーコ。ただのヨーコよ」

ヨーコと名乗った女性は、キャリーケースを引きながら目の前まで歩いてきた。柔らかな笑みを浮かべたままで、その顔には軽蔑の色も困惑の色も浮かんでいない。

「あなたと私は昔からの友達よ、構えないで」

「友達……?」

まるで初めて会ったように振る舞う俺を見て、それでも友人というのか。

「時間がないからあまりちゃんと話せないけれど、あなたとの約束なの。私はいつだってあなたの味方になるってね」

そんな約束も、ヨーコ自身のことも何ひとつ覚えていない。何が事実で何が嘘か俺にはわからないのだ。騙されているのかもしれない。胸の内で懐疑心が膨れ上がると同時に、どこか呼吸がしやすいような感覚も覚える。

俺は何かを知っているのか。忘れているわけではないのか。微かに頭がちくりと痛んだ。誰かにそんなことを教えてもらったことがある気がするが、瞬く間に浮かんだ疑問のことを忘れてしまった。

「しばらく日本に行くの。会えなくなっちゃうわね」

「仕事で、なのか」

「プライベートだと思ったの?」

そういうわけではなかったが、何故か言葉に詰まってしまい何も答えられなかった。その様子を見て、ヨーコはくすりと笑った。

「もちろん仕事よ。見えないだろうけど実は日系の血が入ってるの。日本語も話せるからって抜擢されちゃった」

「この教団は日本との繋がりが? 随分と遠くまで行くんだな」

仕事の依頼があれば古今東西どこにでも向かうのか。信仰心が薄れたこのご時世では教団員の確保が難しいらしく、慢性的に人手が足りないと言っていたが、信仰心以前にこういった大規模な出張が人手不足の原因なのではないかと密かに思った。

「ま、今回は特別ね。いろいろと忙しいのよ」

それはさておき、とヨーコが咳払いをした。

「J」

俺の仮初めの名を呼ぶ。この呼び名とは、それなりの付き合いになった。自分の名だと認識するが、それでも仮の名でしかない。俺自身を表すものでも、特別な意味が込められているわけでもない。ただの記号だ。俺を示すだけの記号。

「何があっても、私たちはずっと友達よ。あなたが忘れても、それでも、ずっと」

ヨーコの青い瞳が俺の目をまっすぐと見つめた。芯の強さを感じさせる瞳だった。

鼻の奥で、新緑の香りを感じた気がした。青々と茂る木々を、太陽に向かって開く花々を、風にそよがれて水面を揺らす池を、その水面に反射する光の眩しさを。

胸が締め付けられるような懐かしさを感じた。目の前の女性の奥に、手入れが行き届いた庭が見えるような感覚を覚えた。手を取って、共に庭へ向かいたい衝動が全身を揺さぶる。それでもできないのだ。俺には無理なのだと分かってしまう。

あの庭は、決して行くことのできない理想郷なのだ。誰もが向かえる場所なのに、俺には決して行くことができないのだ。人々はそれを思い出と呼ぶのだろう。その思い出の中にヨーコが居る。だが、手を伸ばしたら、きっと跡形もなく消えてしまうのだろう。

思い出に手を伸ばしたい。胸の奥底から湧き上がる衝動を、静かに押し殺した。今ここで踏み留まれば、このひと握りの遠景だけは覚えていられるのだから。

「また会いましょう、J」

そう言って、ヨーコはキャリーケースを引きながら玄関へ向かって行った。

その背中を眺め続けた。目に焼き付けるように、忘れてしまわないように。

本当は引きとめたかった。キャリーケースを引く手を掴み、全てを話してくれと、思い出を引き出したいと、そう言ってその歩みを止めてしまいたかった。

しかし、何故だろう。体が動かなかった。まるで石になってしまったかのように。動け、動け、と思ってもぴくりとも動かない。ヨーコの背中が段々と遠くなり、見えなくなるころにようやく動けるようになった。息を止めていたのだろう、荒くなっていた呼吸を整える。

まだ走れば間に合うのかもしれないが、呼吸が整ったときには走り出したい衝動は幾分か落ち着いていた。

身を引き裂かんばかりの寂しさが体中に満ちている。静かな廊下にひとり佇んでいると、この世にはもう誰もいないのではないかと思えるほどの孤独感が無限に湧き上がってきた。

目を瞑り、深呼吸をした。今やり過ごすことができれば、きっとこの寂しさも孤独も、消えてなくなる。忘れてしまえるのだ。

たまに、ふと思う。真名を忘れ、Jという偽りの人生を歩み、そしていつか記憶を、名前を思い出せたとき、何十年もの空白を埋められるのか。かつての自分にもなれず、Jとしても不十分で、いったい俺は何になるのだろうか。

+++

三十六年前にも俺はここに居た。

聖テオドリクス病院。三百年ほど前にベルモンド家の分家の者が開いた小さな病院だ。闇のものとの戦いで傷付いた者を、事情を理解した上で受け入れてくれる貴重な場所でもある。

一九九九年、ドラキュラとの戦いで勝利を収めたものの、酷い怪我を負った俺はアルカードによってこの病院に担ぎ込まれた。一命は取り留めたが、ドラキュラの置き土産——記憶に蓋をする呪いによって、俺は己の宿命も使命も、何ひとつ覚えられなくなっていた。

つまり、三十六年前のこの病院で、Jは生まれた。Jとしての記憶は、ここで始まっている。

町の小さな病院、という印象がよく似合う白い建物に足を踏み入れた。改装したのか、昔は白一色だった受付ロビーは床が淡い緑色の物に貼り替えられていた。病院独特の匂いが鼻を刺激する。

一週間前、日食に封印されたドラキュラ城へ向かったことで、俺はついに記憶を取り戻した。俺はユリウス・ベルモンド。三十六年間渇望してきた呪いからの解放の瞬間、正直なところ記憶が戻った喜びを感じる間もなく、それまで直視することすら叶わなかった宿命の重みが一気にのしかかってきた。同時に己の使命も思い出し、全ての意識をそれに向けた。

事の重大さを理解したのは、ドラキュラ討伐以降ほぼ戻っていなかった生家へ戻り、家族の顔を見たときだった。そこでようやく、俺は記憶を取り戻したのだと、長いこと苦しめられていた呪いから解放されたのだと自覚できた。はしゃいで喜べばよかったのだろうが、そのとき俺はあまりにも疲れすぎていた。

本当はもっと早く病院に向かうべきだった。思いのほか疲れが溜まっていたのと、ベルモンド家でも近年の動向を教えてもらったり親戚が訪れたりと、意外にもやるべきことが山積みで体が空かなかったのだ。

受付の職員にベルモンド家の者だと伝えると、奥から出てきた看護師が病室まで案内してくれた。

個室の扉の前で立ち止まった。どんな顔をすればいいのだろうか。どうしようもなくくだらないことを考えてしまい、異常なほどにそれが足を重くする。

ヨーコ・ヴェルナンデス。この個室で入院している者の名。俺の古くからの友人であり、恩人でもある。しかし、記憶を取り戻してから会うのはこれが初めてなのだ。

ドラキュラ城でヨーコが負った傷は深かったが、命に別状はなく、容態は安定しているらしい。だが、昏睡までとはいかないものの、あまり目を覚まさず一日の大半は意識がないようだ。

病室に入ると、深く眠っているヨーコの姿が目に入った。血色が悪く、よりやつれて見えた。

おそらく、原因は瘴気だろう。ドラキュラ城の瘴気がヨーコを苦しめている。あそこは普通の人間が歩き回っていい場所ではなかったのだ。ヨーコはベルモンドのように聖なる力を持っているわけでも、アルカードや蒼真のように闇に耐性があるわけでもない。

ベッドの傍の椅子に腰掛け、青ざめたヨーコの顔を覗き込んだ。化粧っ気のない素顔が、初めて出会ったあの頃を思い出させる。

新緑の香り。時折吹く強い風。手入れが行き届いた庭。記憶を取り戻すまで思い出せずにいたあの日。

「……ヨーコ」

初めて会って以来、ほとんど呼ぶことのなかった名前を呼んだ。記憶の蓋が外され、会うたびに記憶を失う俺に対して嫌な顔ひとつせず、何度も何度も、いつも笑顔で自己紹介をしてくれたことを思い出した。俺との約束があると、十年以上前の教会の庭で起きた一瞬の出来事をずっと大切にしていると言ってくれたことを、あまりの記憶の定着率の低さに多くの人間が俺と関わろうとしなくなっていても、俺を見かけると駆けつけてくれていたことを。

友であり続けてくれてありがとう。俺を見限らないでいてくれてありがとう。ヨーコが居てくれたから、俺は今ここに居るのだ。

確かに何度も何度もヨーコのことを忘れ続けていた。しかし、本当に忘れていたわけではなかった。呪いが消えた途端、全てを思い出したのだから。

感知できない深層心理で、俺はヨーコに救われていたのだと思う。きっとどこかで、人と関われない苦しみを感じていた。

次は、俺がお前を助ける番だ。

姿勢を正し、座る位置を直すと、右手でヨーコの肩に触れた。指先から触れ、ゆっくりと手のひらを押し付けた。服の下に隠れていたロザリオを外に引き出すと、左手でそれを握る。

ヨーコの中で渦巻く闇の気配を感じ取った。これが彼女を苦しめているものに違いない。深く息を吸い、目を閉じて己の、そしてヨーコの気に集中した。

「主よ」

大いなる主への言葉を紡ぐ。

「主の御技は天地をも揺るがす。海が裂けようとも、山が打ち震えようとも、我らは決して恐れない」

目に見えぬ繋がりを通して、己の体に力が与えられていくのを感じた。闇を打ち滅ぼし、全てを浄化する聖なる力が。

「主は地の果てまで御手を伸ばし、戦いを鎮め、弓を折り、剣を挫き、大地に平穏と静寂をもたらしたもう」

ヨーコの肩に置いていた手を、そのまま頬に、額に移動させた。

「全能の主よ。悪しき者を打ち砕き、我らに揺るぎなき喜びを与えたまえ」

言い終えると、締め切った病室に突風が巻き起こった。その風とともにヨーコの内にある闇の瘴気が消え去るのを感じた。

風が落ち着き、病室に静けさが戻ると、手をヨーコから離し己の眉間に当てる。体から一気に力が抜けていくのを感じて、うずくまるように前屈みになって縮こまった。

少し荒くなった呼吸を整えながら、微かに顔色が良くなったヨーコを見て安堵した。しかし、安心感が広がる前に、喉が詰まるような圧迫感が胸のあたりに迫ってきた。

圧迫感? いや、これはきっと罪悪感だ。俺と関わらなければ、ヨーコはこんな目に遭うことはなかっただろう。俺が彼女をドラキュラ城まで導いてしまった。俺が彼女を名に恥じぬ魔法使いへと成長させてしまった。俺に出会わなければ、もしかしたらヨーコは不真面目だからといって両親の元へ戻されていたかもしれない。

家に帰りたいと言っていたあの少女に縋ってしまった自分が、情けなくて仕方がない。

両手で顔を覆った。もし手遅れだったならば、このまま意識が戻らなかったならば、ああ、叶うならばヨーコと出会ったあの日に行きたい。少女に縋りそうな惨めな男を、殴ってでも止めなくては。

憎らしい嫌悪が体の内で暴れておかしくなりそうだった。どうして俺はこうも弱いのだろう。なぜこんなにも無力なのだろう。祖先たちが成し得なかったドラキュラの消滅を果たしたというのに、友人ひとり救えやしない。ドラキュラの魂も転生し、俺が果たすべき責務ですら、ひとりの少年に託してしまった。

俺に何ができるというのだ。この手で、一体何が守れるというのだ。

ロザリオを両手で強く握り、その手に額を押し付けた。どうか、どうか。

ああ、主よ! 全知全能の主よ! どうかヨーコを、彼女をお助けください! その御手で彼女を苦悩から掬い上げ、偉大なる加護と祝福をお与えください!

心から祈った。俺にできることは、もう祈ることだけだと思った。結局俺は人間であり、その枠から逸脱することはできないのだ。

「……J? そこに、いるのは、Jなの……?」

祈りが届いたのだろうか、ヨーコが身じろぎしながらこちらを見ている。

名前を呼ばねば。もう俺はJではないと、名前を教えてもらわずともお前の名が分かるのだと示さなくては。そう思っているのに、口の中が乾ききっていて、喉からうまく声が出せなかった。

もどかしさのようなむず痒さを背に感じた。話したいことが山ほどあったはずだ。感謝の言葉をどれだけ言っても言い足りないと思っていたはずだ。なのに、全てが喉でつっかえていて何ひとつ出てこない。

「……ヨーコ」

ようやく絞り出した声はあまりにもか細く、衣擦れの音でも掻き消えてしまうほど小さかった。それでもヨーコの耳には届いたようで、目を見開き、腕に力を入れて上体を起こそうとした。咄嗟に起こすのを手伝おうと上体を支えてやると、青い瞳と目が合った。

心臓が激しく脈打っているのが分かった。俺自身も、ヨーコも。二十年近く前、あの庭で出会ったあの時から、ずっとずっと待ち望んでいた瞬間が今なのだ。友の名を呼ぶこと、呼ばれること、そんな簡単なことが互いにできずにいた。忘れて忘れられて、何十回と繰り返した日々の結果が、今ここにある。

「……ユリウス、なの?」

ヨーコの乾燥してひび割れた唇から、弱々しい声が紡ぎ出された。そうだ、そうなんだ、言いたいけれど、未だに上手く声が出せずにいた俺は、小さく何度か頷いてみせた。

「……私が分かるの?」

三十六年前、俺は深く暗い水に突き落とされ、その中をひたすら彷徨い続けていた。皆は地上に居るのに、俺だけが水中に取り残され、碌に息継ぎもできず、地上へ行きたい渇望すらも苦しみの中で忘れ去ってしまっていた。

「……っ、ヨーコ……」

ようやく、俺は息継ぎができたのだ。苦しみ喘ぎながら求めていた酸素を、ようやく体内に取り込めることができた。

「そう、そうよ。それで、あなたの名前は?」

体中に酸素が巡る。息ができる。手に、足に、全てに、初めて血が通ったような気さえした。俺の体だ。この指も、髪一本一本も、血の一滴も、俺を形作る体が、ここに存在している。

「…………ユリウス」

涙が頬を伝うのを感じた。己の名を口に出す、ただそれだけのことをするのに、三十六年もの歳月を要した。その月日の重さが、長さが、今になって遂に自身にのしかかってきた。

「俺は……ユリウス・ベルモンドだ……」

止めどなく流れる涙を、堪えようとは思わなかった。

「そうよ、あなたはユリウス・ベルモンド。私はヨーコ・ヴェルナンデス。やったわ! ユリウス! あなたの名前を呼べる!」

ヨーコも大粒の涙を零し、そして勢いよく俺を抱き寄せた。何本も管が繋がった腕を俺の背に回し、今出せる精一杯の力でぎゅっと抱きしめている。

「……ヨーコ」

初めて出会ったとき、彼女に応えることに抵抗があったのを思い出した。そんな資格が俺にあるのだろうか、応えるべきではないのではないかと。

今、この大きくなっても俺より小さな体を、抱きしめ返さない理由などあるだろうか。俺を信じ、俺の友であり続けてくれていたヨーコに応えない理由などあるだろうか。

「ありがとう」

苦しくない程度に、強く抱きしめた。感謝と敬意と親愛を込めて。

ぷつりと糸が切れたように、急にヨーコが声を上げて泣き始めた。顔を俺の胸に押しつけて、子供みたいに泣きじゃくった。

大人ぶっているけれど、怖くなかったわけがない。退魔師として働く日々も、決して平穏とは言い難いものだったのだろう。俺の為に、皆の為に、死にそうな目に遭いながらも、己の責務を果たそうとしているのだ。

「……ありがとう、ヨーコ」

俺にしか分かり得ない孤独に寄り添い、支え続けてくれていた友。孤独から解放された歓び。血の宿命ではなく、俺の、俺だけの苦悩と歓喜を、何にもとらわれずただ素直な気持ちで享受してもいいだろうか。

この苦しみも歓びも、俺だけのものだ。

「結局、あなたの呪いを解いたのは私じゃなかったわね」

聖ニカノル教会の庭のベンチに、初めて出会った日のように二人で並んで座っていた。今はもう学校はなく、寂れた教会として佇んでいるだけのようで、昔のように庭は手入れされておらず荒れ放題だった。

「城の力の影響なのか蒼真の力の影響なのかよく分からんがな」

「案外あなた自身の力だったのかも。あの城であなたの聖なる血の力が反応した可能性だってあるわ」

まあ、もう過ぎたことはどうでもいいけど、と少し拗ねたトーンでヨーコがベンチに体重を預けた。

「怪我は治ったのか」

「おかげさまで」

ドラキュラ城で負った傷は完治したらしく、ヨーコは体側を伸ばす動きをして健康であることを俺に見せつけた。

「もっと死にかけたこともあるもの。闇の気は正直きつかったけど、怪我だけで言えばかすり傷みたいなものね」

隠すことなく顔を顰めると、ヨーコは肩をすくめてそっぽを向いた。

「文句言いたげだけど聞かないわよ」

「いや……」

顔を歪めたのは、ヨーコに対してではなく俺自身に対してだった。静かな病室で、ヨーコが目覚めるのを待っていたあのときを思い出していた。

「お前には感謝しているし、友として誇りに思っているが、危険な仕事をしていると聞くたびに、お前は魔法の勉強をせずに普通の人生を歩んだ方がよかったのではないかと思ってしまってな」

荒れた庭を見渡した。かつてここで俺たちは出会い、そして人生が変わった。俺は孤独から解放され、ヨーコは放り出していた魔法の勉強に真面目に取り組むようになった。

「ふふ、どうかしらね。どんな人生が幸せかなんて、誰にも分からないんじゃない?」

隣に座る俺の顔を覗き込むと、ヨーコは柔らかく微笑んだ。

「ヴェルナンデスの家系で魔法の力を持って生まれたのは、私より前は随分と昔の話みたいよ。現代になるにつれて生まれ持つ力は弱くなっていたらしいし、だからこそ私が力に目覚めたときは、サイファ・ヴェルナンデスの再来だって大騒ぎされたの」

ヨーコが教会——かつて魔法を学んだ学校——の方に目を向けると、俺も釣られて視線を移す。

「家族も親戚も、サイファ様の面影を私に見出そうとしていた。学校じゃ私はミス・ヴェルナンデス。同い年の子にだってそう呼ばれてた。私はヴェルナンデスの希望の星」

細められたヨーコの瞳からは、寂しさと苦しみが感じられた気がした。

「つまりね、ヨーコがどこにも居なかったのよ。私を私として扱ってくれたのはアルカードくらいだった。だからあなたに出会えたとき、嬉しかったの」

そう言って、教会を見ていた瞳を俺に移す。少し遅れて俺もヨーコの顔を見た。

「あなたの前なら、私はただのヨーコで居られる。それが、何にも変えがたいほどに嬉しかった」

俺たちは遠い親戚のようなもので、俺たちが出会ったのも互いにベルモンドの血を、ヴェルナンデスの血を引いていたからに違いないだろう。それでも、俺とヨーコは長い間、ベルモンドもヴェルナンデスも関係ない繋がりを持っていたということになる。なんとも不思議な話だ。

「あなたは私に救われたと言っていたけれど、そんな私を救ったのはあなたよ」

「俺たちは、互いに助け合っていたというわけか」

「そういうことになるわね」

あはは、とヨーコが声を上げて笑う。

「ユリウス、あなたはね、私を忘れてなんかなかったのよ」

「どういうことだ?」

「久しぶりに会ったときは、もちろん私のことが分かってなかったし、気軽に話しかけてくる私を随分警戒してたの。でもね、近いうちにまた会ったときは全然警戒しなかったのよ。誰だろうこいつ、くらいの態度で」

「そうだったか……?」

思い出そうとしたが思い出せなかった。記憶喪失の間のことを思い出したといっても、普通の人が過去を思い返すのと同じ程度で、事細かに覚えているわけじゃない。

「だから、毎回忘れられてたとしても、寂しくなかったわ。むしろ、ちゃんとあなたの思い出には残ってるって分かったから」

ヨーコの青い瞳が細められる。空の鮮やかさにも負けないほどの青だ。

「ねえ思い出せる? 私が日本に行く前のことなんだけど……」

思い出話に花を咲かせているヨーコだったが、俺は彼女の瞳を見ながら、そういえば自分の瞳の色は何色だっただろうかと関係のないことを考えていて、全く話を聞いていなかった。

相槌も何もない俺に気付いたヨーコに怒られたが、こういうやりとりも悪くないな、と思った。