「構え!」

エージェント・ホワイトのよく通る声が、射撃訓練場全体の空気を震わせた。

訓練生たちは、拙い仕草で一斉に銃を構える。

「撃て!」

ホワイトの掛け声で、あたりは発砲音に包まれた。人型の的に命中している訓練生は、あまり居るように見えなかった。

エージェント・ブラックは、訓練生の背後に立ち、たまに巡回しながら指導をしていた。防音用のイヤホンをしているものの、音は完全に消えないため、発砲音につられて痛む頭を時々押さえながら訓練生を見渡している。

事の発端は、遡ること2ヶ月前──。

コンサーン内に潜伏していたレジスタンスの一員が、清掃員を人質にして立てこもる事件が起こった。

エージェントたちによってレジスタンスの一員は始末され、事件はすぐに収束したが、清掃員は全くの無傷ではなかったのが大きな問題となった。

正直なところ、エージェントたちは1ヶ月もすれば治るような傷を負った程度なら、ほぼ無傷と言っても過言ではないと思ったが、上層部はそうではなかった。

─全職員にある程度の護身術を身につけさせろ。

上層部からの指示が来たとき、エージェントたちは耳を疑った。これがどれだけ無駄なことなのか何度も言いに行ったが、全く聞く耳を持たず、最終的には、マザーからの指示でもあるのだと言ってきた。

護身術を身につけておいて損は無い、とのことらしい。

(教える側の苦労を、全く考えていないな…!)

護身用カリキュラムを急遽用意し、各部署から日々の仕事に支障がでないよう訓練生を選出している。

カリキュラムは4日間で行われる。

座学と実戦を2日間ずつ行い、体術だけでなく銃の扱い方も教え込む。

全職員のカリキュラムが終了したあとには、銃を携帯させるらしい。

ブラックは、ここ何代かの上層部たちの変化に頭を抱えていた。ブラックがエージェントになったばかりの頃は、こんな阿呆の集まりではなかったはずだ。

上層部でも血筋を重視するようになった。

ほとんどが世襲制となり、幼少期からコンサーンのトップとなるべく英才教育を叩き込まれる。普通の子供のように外で遊ぶことも、友達と何気ない会話をすることもせず、ひたすら教育を受ける日々。

ブラックは、それがいい結果を生み出しているとはとても思えなかった。

世代交代するごとに、人間の質が落ちているような気がしていた。

(これが、守るべき未来か?)

遥か昔、トランセンダーに入った頃を思い返してブラックはため息をついた。こんな未来のために自分は苦しみ続けていたのか。

訓練生の中には、銃を持てず、震えながらしゃがみこんでいたり、挙げ句の果てには泣き喚いてしまう者も居た。

ブラックはそういう訓練生を外の廊下に連れ出してやり、落ち着かせるか、無理なようならケアルームに案内していた。

ケアルームには、エージェント・グレイが居る。

戦う心得も覚悟も無い人間に、戦うことを教えるというのはこういうことなのだ。

今までデスクに向かっていた人間に、銃を持て、敵が居たらこれで殺せと言うには無理がある。

このままでは多くの職員の心が壊れてしまう。

次々と襲ってくる頭痛に耐えながら、ブラックは巡回して訓練生の指導を続けた。

またひとり、動けていない訓練生が居るのが目に入った。

ブラックは声をかけようと近付いて、少し足を止めた。

銃を構えることも出来ずただ立ち尽くしているのだが、他の訓練生と違い、ただじっと銃を見つめているだけで取り乱した様子はない。

顔色も悪いわけではない。

ただ、銃を見つめている。

なんとなく、興味が湧いた。

ブラックは肩を叩いて訓練生に声をかけると、廊下に行くよう促した。

「ちゃんとやらないと、もしかしてカリキュラム受け直しですか?」

廊下に出ると訓練生がとても落ち着いた、ゆったりとした喋り方でブラックに尋ねた。

「いや、カリキュラムを無事に終了できた職員はごく一部だけだ。おそらく、全職員に受けさせる前にこのカリキュラムの廃止が決まるだろう」

ブラックはここ1ヶ月半、毎日カリキュラムを行なっていて、確かな手応えを感じたことは一度もなかった。

早く廃止されればいいと毎日思っている。

「銃を見つめて、何を考えた?」

1ヶ月半のうちで、ブラックがこういう風に訓練生に尋ねるのは初めてだった。

なぜか分からないが、無性に聞いてみたくなったのだ。

何百と見てきた訓練生の中でも、こんなに落ち着いた状態でカリキュラムを放棄していた者は、この男だけだったからかもしれない。

「えっと、早く通常業務に戻りたいなって思ってました」

頭を掻きながら訓練生が答えた。

「銃の扱い方を覚えるために就職したんじゃないですから」

「まあ、その通りだな。だが、時には想定外の業務もある。私だって一般人に戦闘訓練をするためにエージェントになったわけじゃない」

「それを言われたら何も返せないですね」

訓練生は肩をすくめてみせた。

「俺はいざって時に何もできないタイプの人間なんです。銃なんか持ってても、パニックになったら構えることすらできないと思うんですよね。だったらこの時間も、いつも通り働いてる方が世のため人のためになるだろうなって思って」

扉越しに銃声が聞こえてくる廊下で、ランチタイム中に同僚に向かって話すようなトーンで喋っている。

不思議な男だ、ブラックは思った。

酷く落ち着いているが、酷く怯えているようにも見える。

いざという時に何もできないと言っていたが本当なのだろう。この訓練生からは諦めと無力感が感じ取れた。

「このまま元の職場まで戻っていいですか?」

「駄目だ」

「じゃあケアルームは?」

「……」

ブラックは訓練生の狙いを瞬時に理解した。

ケアルームにはベッドがある。適当な理由を述べて、寝ようとしているのだろう。

少し悩んだが、ブラックはケアルーム行きを許可した。

昨日珍しくグレイが愚痴をこぼしているのを思い出し、もしかしたらこの訓練生がグレイにとって良い気分転換になるかもしれないと思ったからだ。

グレイは人と話すのが好きだが、こう毎日毎日取り乱した人間ばかり相手にしていると、さすがに気が滅入るらしい。取り乱していない人間が来たら、きっと喜ぶに違いない。

ブラックはケアルームに向かう訓練生の背中をしばらく見ていたが、すぐに扉を開けて仕事に戻った。

9日後、護身用カリキュラムはようやく廃止が決まり、働きづめだったエージェントたちには少しまとまった休暇が与えられた。

休暇初日はエージェント3人で集まり、今回の件の文句をこれでもかというほど言い合った。

朝から晩まで愚痴をこぼしまくり、珍しく朝まで飲んだあと、3人とも死んだように深く眠った。

この3人でこれほど荒れたのは、今回が最初で最後だった。

+++

ブラックの視線の先には、職員と話しているグレイの姿があった。相変わらずグレイはお喋りが好きで、どの部署にも知り合いが居るほどだった。

「どうした?」

睨むようにグレイを見るブラックに、ホワイトが声をかけた。

「いや、あの職員…どこかで見たことがある気がしてな」

ホワイトはグレイと話している職員に視線を移したが、見覚えが無いらしく首を振ってみせた。

ずきり、と刺すような痛みが、こめかみあたりで暴れ始めた。ブラックが思わず頭を押さえた瞬間、ふとあの職員のことを思い出した。

(…あの時の)

数年前の護身用カリキュラムの一件で、ブラックが唯一話しかけた訓練生。

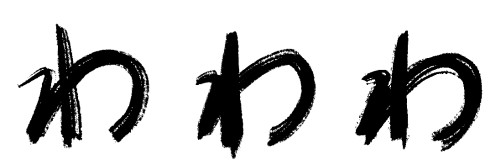

ただひたすら銃を眺めていた、あの男だ。

(どうやらケアルームで、ずいぶん仲良くなったらしいな)

カリキュラムのときは、まだ少年ぽさが残る印象だったが、今ではすっかり大人の顔になっていた。疲れているのか、隈がくっきりと浮かんでいる。

目の前の男と話しているのにもかかわらず、グレイは時折ブラックの話題を出して茶化してきた。

いつもは相手にしないブラックだが、今日はなんとなく気が向いて、グレイたちの会話に口を挟んだ。

ブラックの気まぐれが嬉しかったのか、グレイは男のそばを離れ、ブラックのところまで近付いて会話を続け始めた。

グレイは微笑みながら、少しかがんで、ブラックに優しく語りかけた。

「あそこに居る彼の名はエルロと言うんだ」